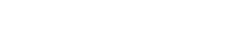

訪問時間到,張達明徐徐步進約好的樓上書店,他瞄一瞄手上的錶,確保分秒無誤。手上那隻陀飛輪,是病後重生的他親自設計,恰似半輩子的人生宣言。

錶面的浮雕是有位戴著紳士帽的戲劇男主角,時針與分針分別是「笑臉」及「哭臉」面具,每當指針走過12時位置,面具正好遮蓋男主角的臉。悲喜夾雜、哭笑交替,不正正是人生的總和?

「一天有24小時,有22次喜,2次悲,最終是以笑面覆蓋,所以人生笑多於悲。逆境與困難係多,但重點是你會選擇『笑著』還是『哭著』面對?」張達明侃侃解釋創作意念,我更似在閱讀他的人生觀。陽光從窗隙滲進,灑在他臉上;他瞇上眼,笑臉迎暖流,那是有經歷人士面露「笑看風雲」的表情。

2011年,上帝寫了個最諷刺的劇本給達明,就在他事業如日方中之時發現了鼻咽癌,人生舞台上,達明保持了演員的自我修養,與病魔開展了七年沒有硝煙的戰爭,來回地獄又折返人間,達明的身軀變得瘦弱,但腦袋卻蘊藏巨大能量,他說自己的創作慾望沒有比現在更澎湃。

「我一直把自己的經歷與體會入戲,嘗試不同的講故事方法、找尋吸引觀眾的表演方法,講好故仔。」

滴㗳,鐘擺回到三十年前。

張達明首次創作,便以《客鄉途情遠》摘下第一屆香港舞台劇獎最佳導演、最佳編劇獎,成為最年輕有為的導演,「這是很神奇的事,未做過我也不是編導出身,一做便得了全港第一。」達明回憶1992年發生的事,恍如昨天。

他寫一個面對移民抉擇的香港家庭,喪妻多年的父親要回鄉續弦,兩個兒子,一個即將移民,另一個選擇留下,兩代人如何解決家分三地的困擾﹖幾十年彈指過去,這個劇本似乎更貼近香港的現實。「必須對社會有感覺,才可以寫出劇本的題材。」達明夫子自道。

慢工出細貨

2023年,張達明創作面對觀眾的舞台劇《末戀·無愛合約 》。強調自己向來「慢工出細貨」,張達明寫這個新劇本,足足在疫下閉關雕琢、燉字了三年。「我是不能趕工做靚劇本的人,需要時間沉澱。我不喜歡寫故事,我喜歡寫戲,因為我是演戲出身,我沉醉於寫不同場景手挑戰演員。」

《末戀·無愛合約》是張達明「離別三部曲」的第二部,寫的是Last Love。第一部是2017年他受香港話劇團委約編寫及執導的《塵上不囂》,寫廣受讀者喜愛的情色小説作家周海蓉,突然要出家昄依,當中關乎一個生死的秘密,由蘇玉華飾演。面對人生,各人有其執念、有其難解的結,《塵上不囂》明顯是一個玉石俱焚的悲劇。

「但《末戀·無愛合約》是悲情小品,絕非悲劇。」張達明正色道,他強調自己從不為市場、潮流而寫作品,他只寫自己所經歷的事情,因為有相同履歷,才刻骨銘心,還坦誠重病後對探討死亡與人生更有「掌握」,故把這些領悟注入作品。

「末戀與無愛是兩個特定的概念。末戀就是初戀的相反,末日與末路你知道,『末戀』你可以想像是一個人最後一段戀愛?至於『無愛』,是怎樣的合約?有無人履行?最後是否真沒有愛呢?觀眾自行判斷。」

《末戀·無愛合約》寫一個有關病、死和愛情的感人故事。兩個處於五十歲知天命的人幸福和平地共同生活了半年,直到女的得知自己患有晚期子宮頸癌。隨著死亡臨近,她發現伴侶也曾想過結束自己的生命。一個關於在艱難時期的陪伴故事,愛情關係是否如天下局勢合久必分?愛最終是否能找到出路?張達明希望透過劇本與大眾分享他的感悟。

1964年生於香港的張達明,從小學已在校慶演出中表演相聲,中學正式接觸社區劇團從而確認了自己的演藝之路。1988年出道至今,張達明拍過無數電影,演過數部劇集和舞台劇、主持過節目,擔任過導演及編劇,連監製也當過。宋世傑、牙擦蘇、黃金舟、周星馳的喜劇《大內密探零零發》中的皇帝,熱愛港劇的觀眾誰會不認識他?但其實,寫劇本是他最愛的多重身份之一。

與病共生 身病不及心病難醫

張達明創作的劇本,多達二十多部,多是現實主義題材,也曾出版多本劇本集,希望作品可以流傳更廣。「我鍾意寫劇本,因為過程會令我思考、推敲、破解生命中的不解。年紀漸長、經歷多了,我更想寫鼓勵大眾的作品。」人類最渴望的基本需求是愛,但在俗世被物化的關係中,病與逆境能否成為心靈X光機,快測出「愛得熾熱後愛比死更冷」,還是「愛到分離仍是愛」?這是張達明最希望透過作品去帶出的視點。

2019年,他憑電影《麥路人》中的出色表演,獲得了第39屆香港電影金像獎最佳男配角獎。病人角色與他現實生活中接近,連他本尊也笑言角色「無添加、實屬本色出演」。

2011年發現患上鼻咽癌,張達明從天堂跌落地獄,一直用「活一天賺一天」的心態醫病、活好,更努力發掘身邊的人和事,堅持創作。訪問開始前,達明示意筆者提問時盡量要大聲,因為聽覺不靈正是重病後遺症。

「我是萬中無一的,因為治療我患了貴金屬中毒,我體內含白金量是普通人的63倍,破壞了神經,雙腳變得麻痹無力,腿部的肌肉也會引起萎縮和退化,走路很慢。」記得當時看過報導,達明病後最瘦的時候曾跌至100磅,當年死頂參演電影《家和萬事驚》,拍攝時連揸筷子都有困難,他甚至連自己的骨灰甕都已選好。突如其來的重病對達明打擊極大,除了身體的後遺症還有醫不好的心病。

「如果我唔病,我不會食得咁清,做咁多運動、重視好好休息。可能我飛車,幾年前抄車去咗。」張達明透露,經歷九死一生他是「熟客」。「我潛水中過兩次招,有次我追隻海龜,㩒錯氧氣掣噴泡,好彩無曝肺。」每次經歷,張達明視為上天的啟示,都會增強他的創作力。達明再把這幾年對生老病死的體驗,既抽象又具體地為新劇《末戀·無愛合約》注入了靈魂,復由他來導自然恰當不過。

接受無常。所以,達明能夠把悲情轉化為動力,大病初癒便在新光劇院搞棟篤笑,食着藥、吊威也都要演出,抱怨不如說笑。演員、編劇、導演、監製多重身份,達明最享受自編、自導,強調那是「復雜但美麗」的事情,那是他不變的初心。「其實住在香港如此壓逼的城市,居住環境也會令人有病,與病同在或許是積極的行動。」

化悲憤為力量 抱怨不如說笑

呷着咖啡,坐在我對面的他,把昔日治療日常說得像笑話一樣。例如他說用螯合療法就像用漂白水漂走他身上的白金,又形容當時有神醫約他某個時間站在某個方位,「他說要發射氣功俾我醫病,仲問我電話收唔收到?後面那句是我作的,哈哈。」如今雲淡風輕的每一句笑話,當時應該都撕心裂肺。

我想起了一代笑匠差利卓別靈,他的娛樂總是有笑中帶淚。面對命運無常,凡人唯有樂觀面對,幽默感能將坎坷人生的苦味冲淡,猶如他的名言,「近看人生是一齣悲劇,遠觀人生則成了喜劇。」(Life is a tragedy when seen in close-up, but a comedy in long-shot. )

分針搭正12時位置,達明手錶上的男主角載上了笑臉面具,他動身離開,我看着他的背影蹣跚消失。

在如此紛亂大時代,香港人很需要苦中作樂,很需要張達明。

鳴謝:字字研究所提供訪問場地